С Есениным в Петрограде (Из полузабытого)

По воспоминаниям спутницы жизни латышского писателя Яниса Эйдука (1897 – 1943) Наталии они с мужем с 1922 года жили в 510 и 511-ом номерах петроградской гостиницы «Астория». В ту пору это здание называлось первым советским домом и проживали в нём ответственные партийные и советские работники. В их числе писатели К.Федин и Ю.Либединский. Из латышей – А.Зиединьш, П.Баузе, В.Мелналкснис, К.Мартинсон, Я.Лоя (Туркс) и другие.

В гостинице была особая комната, где имели обыкновение собираться писатели. Однако нередко собирались и у Эйдуков. Наталия вспоминала, что к ним неоднократно заглядывали, сиживали и дружески беседовали К.Федин, А.Фадеев, А.Толстой, О.Форш, И.Уткин, Л.Сейфуллина, Вс. Вишневский, М.Чумандрин. С некоторыми, особенно с В.Саяновым, Эйдука связывали дружеские чувства. Заходил в гости и В.Маяковский.*

Жили писатели тогда очень скромно, однако и Эйдуки всегда могли попотчевать гостей чаем. Поэты обсуждали литературные дела, читали стихи, спорили. О знакомстве с Сергеем Есениным Наталия Эйдука (урождённая Н.Минка) вспоминала:

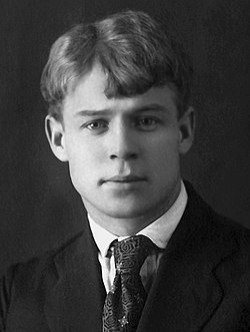

«Есенина я впервые увидела ранней весной 1924 года. Он пришел с утра, когда я еще не окончила уборку комнат: в руках у меня была мокрая половая тряпка. Муж познакомил меня с гостем. Воочию вижу его сидящим на подоконнике, синеглазого, светловолосого. Ему пришелся по душе вид, открывавшийся из нашего окна на Исаакиевскую площадь и гигантское здание кафедрального собора посреди неё. Эйдук присел рядом с гостем, и они долго беседовали. Я тогда еще плохо понимала по-русски и в разговоре не участвовала. Помню, что Есенин читал нам свои стихи, а Эйдук был от них в восторге. Позднее Эйдук не раз выражал желание перевести есенинские стихи на латышский язык».**

Приезжая в Ленинград, Есенин обычно навещал и чету своих латышских друзей (о чём не упоминает ни один дотошный есениновед), рассказывал о заграничном путешествии совместно с Айседорой Дункан. Одевался поэт скромно, но со вкусом.

«Хотя я и не видела Дункан, – вспоминала Наталия, – помню её по фотоснимку, опубликованному в рижской газете «Яунакас Зиняс» («Свежие новости»), которую мы получали. Есенин рассказывал, что за границей он тяжело переживал разлуку с Россией и тосковал…»

В семейной библиотеке Эйдуков было немало книг, подаренных Есениным. В некоторых надпись рукой Есенина: «С любовью и уважением…» Имелись и общие фотоснимки. Однако они не сохранились, навсегда выпали из, образно говоря, есенинской летописи.

«В 1925 году Есенина я больше не видела, – свидетельствовала мемуаристка. – Однако помню, какое удручающее впечатление произвела на нас его смерть. Эйдук ездил в Москву для участия в похоронах Есенина. (Karogs, 1973, 2)

И другие латышские литераторы, друзья поэта, были среди тех, кто провожал его в последний путь, видел бледное лицо лежащего в гробу поэта, искривлённое мученической гримасой, и глубокую вмятину на переносице, которую не удалось скрыть даже слоем грима, возможно, удар рукояткой револьвера… Всех их – кому еще предстояло пройти через ужасы 1936 – 1938 годов – до глубины души потрясла смерть одарённого товарища по перу.

…Есенин ушёл из жизни молодым. Вечно молода и его поэзия. Свет солнца и свет истины в непрестанном стремлении друг к другу, сливаясь воедино в его стихах, вечно зовут читателя в трепетный и чуткий мир – поэзию Есенина, – через который проходит путь к нашей Родине, ее народу и любви ко всему живому на земле…

* До революции Маяковский имел обыкновение посещать поэтическое кафе «Бродячая собака», где однажды, играя в карты, занял сто рублей у молодого работника заведения Михаила Максимова, пообещав вернуть их наутро, и слово своё сдержал. Об этом мне рассказал бывший инженер-конструктор, ветеран хора «Перезвоны» (основанного композитором, академиком ПАНИ, лауреатом премии им. Г.Свиридова Ю.В.Глаголевым), поэт Юрий Михайлович Максимов. В годы I Мировой войны его отец служил электриком на линкоре «Слава», моряки которого совершили подвиг, в одиночку отбивая атаки многократно превосходящих сил германского флота, о чём в романе «Моонзунд» выразительно поведал В.С.Пикуль. Собирая материал для романа, писатель дружески беседовал с М.Максимовым и другими бывшими моряками «Славы», посадившими свой героически сражавшийся корабль на мель, дабы перекрыть вражеским судам путь к колыбели революции – Петрограду. По инициативе Юрия Михайловича было получено согласие мэра Риги на установку гранитной мемориальной доски в вестибюле православной церкви Св. Петра и Павла, во дворике которой моряки участвовали в богослужении перед выходом в Рижский залив. Надпись на изготовленной и освященной доске гласит:

«Здесь в августе 1915 года соборный священник благословил команду моряков линкора «Слава» на бой с германской эскадрой. Решительными действиями экипажа линкора с позиции Рижского залива атака кайзеровского флота была отбита. Коридор вторжения через Ирбены в Ригу был закрыт. Благодарные потомки».

Однако в «смутные времена», в годину необоснованного «перемещения монументов», ликвидации демонизируемой и демонтируемой нацэкстремистами российской и советской символики в Латвии в течение 5 – 6 лет установить и торжественно открыть мемориальную доску в старинном храме не представлялось возможным (она до сих пор хранится в Посольстве России в Риге).

** О близком петроградском знакомом С.Есенина Я.Эйдуке необходимо добавить, что он был писателем, литературным критиком, кандидатом филологическим наук, участником революционного движения, в своём творчестве отображал преимущественно революционную борьбу. Его рассказы переведены на русский и финский языки. Автор шести стихов, в т.ч. одной для детей, а также пяти пьес. Вышли в свет избранные произведения: «Проверка», «Дневник» (1969, 1979). Латышский критик Илона Салцевича в 1969 г. писала: «Янис Эйдукс был видной личностью 20-30-х годов среди ленинградских латышских писателей. Руководитель латышской секции ассоциации пролетарских писателей Ленинграда, лектор вуза, талантливый учёный, человек, одарённый огромным трудолюбием и упорством. Автор стихов, рассказов, пьес. Трудился, не зная устали, многое совершил, однако многого не успел. Не успел закончить докторскую диссертацию о литературном окружении Карла Маркса, не успел написать роман…» (Карогс 1969, № 7).

В Музее литературы и искусства в Риге хранится дневник Я.Эйдукса, в котором отражены бурные события 1918 – 1920 гг. в Латвии и России, а также последние годы литературной деятельности писателя (1936 – 1937). 16 июня 1937 г. писатель был арестован, реабилитирован посмертно (год смерти в источниках указан 1938, а также 1943).

Есенин с петлей на шее

А из сердца Пиита по-прежнему кровь течет…

Михаил Бодров (Латгалия)

В ночь с 27 на 28 декабря в гостинице «Англетер» в Ленинграде трагически оборвалась жизнь поэта Сергей Есенина.

Существует три общепризнанных версии его кончины. Первая из них утверждает, что жизнь поэта шла к логическому роковому концу. В стихах последних лет он был склонен оплакивать свою «головушку», свою отцветшую юность, предрекать себе гибель (поэма «Черный человек»). «Голова ль ты моя удалая, //До чего ж ты меня довела!» Положение поэта усугублялось и его заболеванием – пристрастием к алкоголю, сопровождаемым пьяными дебошами и скандалами. «Буйство глаз и половодье чувств» сменилось просто буйством, в котором воплощалось и отчаяние, и инакомыслие литератора, его протест против засилья Троцких, Каменевых, Зиновьевых. К власть предержащим, за исключением Ленина, воплотившегося в движении идеи, движения истории, Есенин относился весьма настороженно.

Вторая версия сводится к душевному заболеванию поэта, его умственному помешательству. Так, он не раз высказывался в том смысле, что возраст лирического поэта не может превышать тридцати лет. Современники вспоминали, что бывали у поэта и видения: серая птица на спинке кровати, чёрный человек в зеркале, рука, высунувшаяся из подвального окошка и пытавшаяся схватить его за ногу (Есенин, разбив стекло, даже порезал себе руку). Мемуаристы отмечают и признаки, свидетельствующие о мании преследования. Поэт утверждал, что за ним следят, хотят убить. В посвященной Есенину мемуаристике можно отыскать немало подобных примеров. Исходя из первой и второй версий, поэт наложил на себя руки. В год столетия со дня рождения С.А.Есенина некоторые авторы в полной мере отдали дань двум традиционным версиям.

Однако третья версия даёт основание предполагать и делать вывод о том, что поэт был убит «по наводке» властей. В конце 1925 г. не на жизнь, а на смерть встал вопрос о пребывании у власти Зиновьева, Каменева, Троцкого и Сталина. Есенин же проговорился одному из коллег о том, что у него есть письмо, опасное для Каменева (с приветствием в адрес Великого князя Михаила). И как будто закономерно, желая переехать на жизнь в Ленинград, поэт – даже без прописки – по протекции оказался в контролируемой чекистами гостинице «Англетэр». Как ни странно, кончина Есенина не сопровождалась длительным дознанием и расследованием, хотя в этом деле было множество наводящих на раздумье деталей. Известно, что в ночь с 27 на 28 декабря в гостиницу «Англетэр» (для чего?) была направлена группа работников ГПУ. В номере Есенина (что видно и на фото) вещи были беспорядочно разбросаны, на коврах валялось множество окурков, чемоданы были вскрыты, многие рукописи исчезли. Когда смотришь на снимок, остаётся впечатление, что поэт дорого отдал свою жизнь – повсюду видны следы борьбы. Немало странностей и с телом погибшего: труп сжимал рукой раскалённую батарею парового отопления, одна половина лица была обожжена до красноты… А еще в начале 70-х годов студентам говорили о том, что Есенин ждал друга и решил над ним подшутить, имитировать самоубийство… И это – при раскалённой батарее? На трупе были обнаружены и порезы, и ушибы (гематомы), на снимке видна и глубокая вмятина слева на переносице, очевидно, след удара. Били с правой руки – кастетом или рукояткой револьвера. На лице поэта – мученическое выражение смертельной тоски и ужаса… А петли – настоящей петли-удавки не было. Был просто ремень без узла, позднее пропавший из музея. «Что за беда приключилась с тобой?»

В том, что Есенин убит, был уверен и поэт Василий Князев, всю ночь остававшийся в морге возле его тела.

Сознательно или по недоразумению не была проведена и дактилоскопическая экспертиза. Скорее всего, и на ремне, и на многих вещах могли обнаружиться отпечатки пальцев незваных гостей, которых как будто ждал Есенин, сидя в вестибюле и боясь оста-ваться в одиночку в своем номере. На коврах остались и сгустки крови (чьей – смертельно раненного, убитого поэта или раненного им при самозащите убийцы?). Бесследно пропал со спинки стула пиджак поэта…

А в ближайшие несколько лет «машина репрессий» бесследно перемолола и всё окружение Есенина – от поэта Ивана Приблудного до сына Юрия. В 1939 году – уже после ареста Всеволода Мейерхольда – зверски была убита в своей квартире его жена Зинаида Николаевна Райх, бывшая спутница жизни Есенина, заявлявшая, что она раскроет историю с убийством поэта. Однако кому-то было желательно, чтобы лишняя свидетельница оказалась на допросах в Лубянке, с ней свели счеты, как с самим Есениным.

Памятником трагической эпохи является и могила знакомой Есенина, Галины Бениславской, покончившей с собой у могилы любимого поэта и гражданского мужа на Ваганьковском кладбище (к слову, многие дни юности Бениславской прошли в Режице, в семье её отчима-врача, его фамилию она и носила).

Однако живительная поэзия Есенина отрицает отчаяние и пессимизм, воспевая красоту природы, молодость и новую жизнь. Она несет в себе упоение жизнью, любовь и всепрощение. Даже на краю бездны поэт восклицал: «Жизнь моя! иль ты приснилась мне? //Словно я весенней гулкой ранью //Проскакал на розовом коне!»

«Галя – мой хранитель!»

О подруге Сергея Есенина из… Режицы

На Ваганьковском кладбище в Москве, возложив букет цветов на расположенную неподалеку от входа могилу Владимира Высоцкого с памятником в виде мчащихся лихих коней, можно повернуть налево и вскоре дойти до могилы Сергея Есенина.

Место вечного упокоения озорного и вместе с тем драматического поэта-лирика украшает выразительный мраморный бюст. Рядом же с вечно любимым ею поэтом похоронена одна из последних в его судьбе женщин, его истинный ангел-хранитель, его добрая бескорыстная помощница – Галина Бениславская.

Немногим в Латвии, да и России известно, что детство Галины оказалось тесно связанным с семьей родной сестры ее матери – Нины Поликарповны Зубовой, жившей в Латгалии.

Родилась Галина Артуровна в 1897 году в Петербурге. Её отец, обрусевший француз А.Каррьер, был студентом (о маме известно, что по национальности она была грузинкой). Когда Гале исполнилось 5 лет, родители расстались. Около года мать с дочкой жили у родственников отца, а затем отправились в Грузию. По возвращению на родину молодая женщина вскоре заболела психическим расстройством. При таких обстоятельствах девочку и решила удочерить Н.П.Зубова, известная в Режице врач, муж которой, Артур Казимирович Бениславский, также работал врачом.

Добрый и отзывчивый человек, Бениславский стал приемным отцом Гали, дал ей свою фамилию. Девочка росла в его семье, окруженная вниманием, любовью и заботой. Артур Казимирович имел собственный дом-особняк в местечке Рыкополь под Режицей, куда Галя позднее не раз приезжала в гости.

После учебы в пансионате в Вильне в 1909 году Галина вместе с Н.П.Зубовой поехала в Петербург, где поступила в Преображенскую восьмиклассную гимназию. Учась в старших классах, на летние каникулы Галина, смелая, стройная, черноволосая девушка, неизменно ездила к приемным родителям в Латгалию – места, славящиеся красотой природы.

Местный краевед, почитатель поэзии Есенина В.Трояновский, посетивший поместье Рыкополь в 1970-е годы, свидетельствовал: «От прежней роскоши теперь остались лишь части обширного сада и парка. Сохранился фундамент подковообразной барской конюшни. Но природа прекрасна и по сей день, хотя многое изменилось. Живописное озеро, крутые, поросшие лесом холмы, овраги. Все это, очевидно, впечатляло Галю, развивало ее вкус. Ведь поэзия и природа связаны неразрывно».

Местный житель Францис Каспарович Педан поведал Трояновскому о встречах с Галиной: «Мы были с нею ровесниками, но она казалась взрослее. Я как соседский сын часто бывал в имении. Артур Казимирович несколько раз доверял мне сопровождать Галину во время конных прогулок или на охоту. Она была лихой наездницей и охотником, метким стрелком. Бывало, она подстреливала по нескольку глухарей, а я – ни одного. Порой она казалась мне немного странной из-за частой смены настроения».

Педан хорошо помнил Галину как озорную, даже отчаянную девушку с пышной черной косой.

Как истинный потомок польской шляхты (а таковых в бывших Инфлянтах Польских, как именовали край, Латгалию во времена польского владычества, было множество) А.К.Бениславский любил жить на широкую ногу. Однако роскошные балы, шумные игры и развлечения были не по душе его приемной дочери. Подобно пушкинской Татьяне Галина любила тишину, уединение и чуждалась забав и веселья. Зато, отдавая дань своей любознательности, она ездила в Ригу, Люцин (ныне Лудза) и другие города Латышского края, где стремилась осмотреть местные достопримечательности.

Постепенно наметился разлад, охлаждение в отношениях с опекуном. Нередко их беседы переходили в споры, политические дискуссии, едва ли не в идейные конфликты. Еще учась в пансионате в Вильно, Галина познакомилась с Яниной Козловской, дочерью видного деятеля революционного движения М.Ю.Козловского.

В 1916 году Г.Бениславская впервые вместе с подругой слушала выступление Сергея Есенина. На вечере в Александровском зале Городской думы выступали также другие известные поэты – Игорь Северянин, К.Бальмонт, Н.Клюев, Р.Ивнев и другие. А в начале 1917 года Галина окончила гимназию – с похвальным листом и золотой медалью. По свидетельству Я.Козловской, под ее влиянием и влиянием ее родителей (старых большевиков) в мае 1917 года её подруга вступила в партию. Видимо, это решение возникло у нее во время последней поездки в Рыкополь к приемным родителям (и, как сказано, под впечатлением от общения с семьей Козловских). Ф.К.Педан вспоминал, что в последний раз видел Галину «в революционном Петрограде, где она активно выступала на митингах и раздавала солдатам обеды».

По неизвестным причинам учеба ее продолжалась на факультете естественных наук Харьковского университета. Однако вскоре началась гражданская война, город захватили белые. При попытке пробраться к красным, при переходе границы, Бениславская была арестована. В штабе белых состоялась ее неожиданная встреча с А.К.Бениславским, который поручился за падчерицу. По освобождении из-под ареста Галину доставили обратно в Харьков. Раздобыв подложное удостоверение сестры милосердия Добровольческой армии, Галина все же переходит к красным. И вновь – арест. Подозрение в шпионаже. Спасло Галину знакомство с М.Ю.Козловским, ставшим к тому времени председателем Чрезвычайной следственной комиссии. В ответ на посланную телеграмму отец подруги поручился за Галину как за преданного партии человека.

В Москве первое время она жила в семье Козловских в Кремле. В 1919 г. благодаря ходатайству М.Ю.Козловского Г.Бениславская стала сотрудницей ВЧК, заняв должность секретаря Межведомственной комиссии по расследованию источников спекуляции и связанных с ней должностных преступлений. Весной 1922 г. она ушла со службы в ГПУ по личному желанию, с осени работала в редакции газеты «Беднота» помощником секретаря, через несколько месяцев получила квартиру в угловом «ведомственном» доме газеты «Правда» (квартира 27 дома № 14/2 по Большой Никитской улице).

Есенина после перерыва она вновь увидела в августе или сентябре 1920 года в Политехническом музее «на вечере всех литературных групп». Поэт не мог не обратить внимания на смуглую, стройную девушку с «южным» лицом и богатым внутренним миром. Подруга Галины П.Ю.Бокль так описывала ее внешность: «Смуглое, красивое лицо, черные кудрявые волосы, густые сросшиеся брови и совершенно неожиданные бирюзовые глаза. Она была потрясающе красива».

Обладавшая тонким литературным вкусом, Г.Бениславская умом и сердцем ощутила опасность, исходившую от имажинистского окружения С.Есенина, их литературного кафе «Стойло Пегаса», где проходили шумные поэтические вечера, порою завершавшиеся скандалами. Имажинистов она иронически именовала «Мариенгоф и Ко». Однажды, усмехаясь, Анатолий Мариенгоф сказал актрисе Августе Миклашевской: «Бениславская «спасает» русскую литературу». В 1924 году, когда кафе закрыли, Галина сообщила Есенину: «Стойло, к моей неожиданной радости, закрыли».

А.Миклашевская, которой Есенин посвятил цикл стихотворений «Любовь хулигана», не раз встречалась с Бениславской и вспоминала: «Она была красивая, умная. Каждый раз, встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней силой, душевной красотой».

Однако осенью 1921 года в жизнь поэта вторглась «американская любовь» – танцовщица Айседора Дункан. 4 мая 1922 года был зарегистрирован их брак, а 10 мая Есенин и Дункан выехали за границу. По возвращении в Россию их отношения постоянно находились на грани разрыва. Есенин вел бездомно скитальческий образ жизни, ночевал у знакомых, в том числе в комнатушке на Никитской, у А.Назаровой и Г.Бениславской. Квартиру Есенину не давали. Бениславская предложила поэту, который, по ее словам, «был на краю», поселиться у нее постоянно. Как писал литератор М.Ройзман, «в эти черные для Есенина дни Галя стала его возлюбленной…» Был конец октября 1923 года.

А вскоре в комнатушке Галины поселились и сестры поэта – Екатерина, а через год и младшая сестра – Александра, 19 и 13 лет.

А.Мариенгоф вспоминал: «После возвращения из-за границы, Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой… Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно же, любви. Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя и не получая».

«Добрым ангелом» называл свою благодетельницу Есенин, ссорился из-за нее с пропойцами-собутыльниками, литбратией, заявляя со свойственной ему резкостью и прямотой: «Не смейте так говорить о Гале или сейчас же всем проломлю башки!»

Не зная прошлого Галины, многие считали ее полькой. Литератор Р.Акульшин вспоминал: «Красоте этой женщины завидовали многие москвички. Жгучая брюнетка, с густыми сросшимися бровями и косами до пят, стройная, с бархатистым голосом и большими печальными глазами, всегда одетая с большим вкусом, – эта полька была ненавидима всеми собутыльниками Есенина за то, что всеми мерами боролась с их растлевающим влиянием на поэта».

В отношении к своему «ангелу» Г.Бениславской Есенин был благодарным – ценил ее заботу о себе, выражал глубокую признательность в письмах и записках: «без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного»; «Привет Вам и любовь моя! Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам». В квартире Галины бывала мать поэта Татьяна Фёдоровна, он читал ей поэму «Анна Снегина». А Галина побывала на родине Сергея, в селе Константиново.

Бениславская считала совместную жизнь с Есениным замужеством, хотя брак не был оформлен. Поэт подчас признавался, что не любит ее. И в то же время всецело доверял ей как своему неофициальному литсекретарю ведение денежно-издательских дел – заключение договоров с издательствами, получение гонораров, даже составление сборников и правку стихов, полагаясь на ее безупречный литературный вкус и знание литературы.

А 10 марта 1924 года Есенин познакомился с внучкой Л.Н.Толстого – Софьей Андреевной и пережил очередной «роман», на фоне которого отношения с Г.Бениславской вновь отошли на второй план. «Вы мне близки как друг. Но я Вас нисколько не люблю как женщину», – писал ей Есенин.

В начале апреля поэт уехал в Баку. В письме Бениславской от 8 апреля он сообщал об очередной драматической нелепице в его жизни: бандиты забрали пальто и все деньги, он сильно простудился. Есенин просил выслать ему 200 рублей. Из Баку Галина получила еще пять писем и телеграмм. Поэт хворал, просил ее: «Найдите лучшего врача по чахотке…» По возвращении из Баку 28 мая 1925 г. пару недель Есенин вместе с гостем, братом П.И.Чагина, жил в комнате Бениславской.

18 сентября в его жизни последовал новый резкий поворот. Есенин заключил брак с С.А. Толстой. Галина тяжело переживала измену, уход Есенина. К тому же по сокращению штатов ее уволили из редакции газеты «Беднота». Вдобавок ко всему ее мучили приступы наследственной болезни – неврастении, она прошла курс лечения в санатории. 20 декабря 1925 года даже уехала из Москвы в глухую деревню Тверской губернии. В самый канун нового, 1926 года ею было получено известие о гибели Есенина. Из-за сильной пурги и отдаленности (40 верст до железной дороги) она опоздала на похороны, состоявшиеся 31 декабря на Ваганьковском кладбище.

Трагическая кончина Есенина словно окончательно парализовала, подорвала ее силы. Ни о чем другом, кроме того, что Сергея Александровича больше нет в живых, думать она не могла. 3 декабря 1926 года поздно вечером она покончила с собой выстрелом из револьвера на могиле Есенина.

На пустой папиросной коробке характерным почерком было написано: «3.XII 1926. «Са-моубилась» здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему и мне это будет все равно. (..) Если финка будет воткнута после выстрела в могилу – значит, даже тогда я не жалела. Если жаль – заброшу ее далеко. 1 осечка».

В 1955 году железный крест на могиле поэта заменили на памятник с барельефным портретом Есенина. 22 июня 1986 года было установлено надгробие с поясным, высеченным из мрамора бюстом поэта работы московского скульптора А.А.Бичукова.

Ржавый крест на могиле Г.А.Бениславской был заменен лишь через 52 года, 6 сентября 1978 года. Новое надгробие изготовил П.Н.Пропалов, создатель общественного музея Есенина в городе Вязьма Смоленской области.

В 2001 году издательство Фонда «Содружество» (СПб.) издало книгу Г.А.Бениславской «Дневник. Воспоминания. Письма к Есенину». Мне довелось приобрести эту книгу в Москве, читал я её в поезде до самой Риги, не в силах оторваться, – такой подлинной, сильной, всепроникающей любовью дышали написанные подругой Есенина строки… Возможно, его единственным настоящим другом. В книге «Право на песнь» В.Эрлих вспоминает слова Есенина: «У меня только один друг и есть в этом мире: Галя. Не знаешь? Вот будем в Москве, узнаешь! Замечательный друг!» И еще добавил: «Галя больше, чем друг! Галя – мой хранитель!»

Всю жизнь Г.А.Бениславская полагала, что окружение Есенина мешает ему творить, сбивает с пути истинного. Однако охранить, защитить поэта от его «Черного человека», от преследовавшей его тени ей не удалось. Более того, и она стала одной из жертв в большой есенинской трагедии – наряду с бывшей женой поэта, актрисой З.Н.Райх, зверски убитой неизвестными в собственной квартире.

Литературная эпоха «Москвы кабацкой», как и закономерно сменившая её антилитературная эпоха «Москвы чекистской», продолжала повсюду настигать поэта и его близких, его современников. В их единстве и внутреннем разладе страдал и погиб Сергей Есенин – поэт «берёзового ситца», последний поэт русской деревни – Руси уходящей.

А в бывшей усадьбе Рыкополь или в Резекне можно было бы увековечить память о Галине Артуровне Бениславской. Чем? Хотя бы скромной мемориальной доской. Стелой с именами и других знаменитых уроженцев города и его окрестностей. Книгой об уроженцах и жителях Резекне, внесших свои имена, свой неоценимый вклад в русскую культуру.

Автор этих очерков посвятил изобразительности и музыкальности поэзии С.А.Есенина три курсовых и дипломную работу, последняя издана также книгой. К Дням русской культуры была выпущена книга «С.А.Есенин и Латвия» (Р., 1989), то же: стихи поэтов Латвии, очерки, переводы (2-е изд., Р., 2006), «От сердца – служителям муз: Поэтическая антология: стихи русских поэтов Латвии» (2006), «Шаляпин, Горький, Есенин, Георгиевские ленточки: Стихи, из дневника» (Р., 2020), «Есениниана, осень, Латвия» (Р., 2025).

Сергей Журавлёв,

академик, профессор,

член Союза писателей Латвии,

руководитель Латвийского отделения ПАНИ,

лауреат премий М.В.Ломоносова, Н.А.Некрасова, В.С.Пикуля,

Международных конкурсов поэзии и публицистики,

кавалер медалей Пушкина, П.Вяземского,

Л.Толстого, Шаляпина, Есенина, Пикуля и др. наград

Из поэтического дневника

***

Под сказание древнее

вьюги осенней,

сам не зная ещё,

что живёт он на свете,

плакал мальчик.

Ни грусти в глазах,

ни веселья.

Шелестел ему жёлтыми липами

ветер.

И в окне, как игрушка,

висела звезда,

одиноко

над полем пустынным блестя.

Ветер

песней о родине

бился в стекло –

колыбельной о будущем...

Время пришло!

Первый вечер поэта.

И листья, и слёзы

принимала земля

своим сердцем осенним,

души плакали

в травах поникших,

в берёзах,

словно чуя,

что с ними уже

их Есенин.

Есенин

Говорят, он неправедно жил.

Целовался и шибко тужил.

И нарёк свою Русь уходящей.

Говорят, оттого он и пил,

и в стихах своих плакался чаще.

Золотая его голова,

как по осени в парках листва,

горевала по старой деревне.

А его приковала Москва

новой жизнью, историей древней.

Кабаки, кабаки, кабаки –

хоть беги, да себя сбереги.

Не заманят гулящие девки!

Слаще ночью сидеть у Оки

и не думать про город и деньги.

Позабыть и про книжный развал,

и про грязный, вонючий подвал,

где «чека» правит бал,

и про пьянки.

Позабыть всех, кого целовал,

всё отдать за звучанье тальянки...

Пусть свинцовые грозди рябин,

листья клёна и ветви осин

осеняют дорогу поэта.

У России Есенин один –

и ему всё простится за это.

«Последний поэт деревни»

(К 130-летию С.А.Есенина)

Пронзительная грусть, щемящая тоска –

так много о себе сказал Есенин.

И Русь, навек ушедшая в века, –

он выразил всё то, что сердцем ценим.

Меж песнями наполненным селом

и городом, наполненным гудками,

метался он поэтом-мужиком

с наполненном ужасом глазами…

Ещё пред взором расстилалась Русь –

патриархальная и многовековая –

и рассыпалась в прах… Но часто «пусть»

в стихах кричал он, сказку отпевая.

Избу и монастырь, всю Русь, как мать,

и мир гнедых, соловых и саврасых…

Цивилизация пришла ломать

и распинать божественно прекрасных!

И с тем душой смириться он не мог,

душой своею празднично-осенней.

Цветок в лугах задушит чёрный смог! –

в Нью-Йорке ощущал Сергей Есенин.

И оттого рвал скатерть со стола

среди буржуев сытых. В рот два пальца

совал, свистел… А Русь была светла

в его стихах, и был он в ней скитальцем…

Ояр Вациетис,

Народный поэт Латвии

Есенинские мотивы

I

Это пламя вспыхнет и растает, –

В сердце песней радостной звуча,

Прежде чем коснусь тебя устами,

Прежде чем прильнешь ты, горяча, –

Это пламя вспыхнет и растает.

В сердце песней радостной звуча –

Песней, что сродни и тучке вешней,

И цветам, чьи запахи горчат

До утра или в веках нездешних.

В сердце песней радостной звуча.

Прежде чем коснусь тебя устами,

Ты мне даришь терпкий аромат,

Как в цвету черемуха густая, –

Как цветок, живых влекущий взгляд,

Прежде чем коснусь тебя устами.

Прежде чем прильнешь ты, горяча,

Чтоб я стал мелодией твоею,

Тою, что должна в веках звучать,

Тою, что небытия сильнее,

Прежде чем прильнешь ты, горяча.

Это пламя вспыхнет и растает, –

В сердце песней радостной звуча,

Прежде чем коснусь тебя устами,

Прежде чем прильнешь ты горяча, –

Это пламя вспыхнет и растает.

II

Девушка – и золото волос,

Солнечным проникнутое зноем.

Где река, откуда пролилось

Всё это янтарною волною?

Видно, нет. Иначе только б там

Песни беспечальные звучали.

Видно, нет. Иначе бы я сам

Был на берегах в янтарной дали.

Не дано пригоршнями там брать,

Как из марта серебра не выжать.

Не осмелился б волну обнять,

Капельки б себе не сделал ближе.

Как там – неизвестно никому,

Майский луг душа напоминает

И роняет искорки во тьму…

Хоть реки такой никто не знает.

Нет её? Так отчего ж душа

Гонит волны трепетно и странно?

Гордо золото волос неся,

Девушка идёт, благоуханна…

Перевёл С.Журавлёв

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: