Статья посвящается 100-летию со дня рождения академика ПАНИ Е. П. Борисенкова

На страницах ведущих газет и в научных изданиях не перестают обсуждать один из актуальных вопросов жизни планеты, природы, человека и общества: о климате России и мира в ближайшее десятилетие и более дальнюю перспективу.

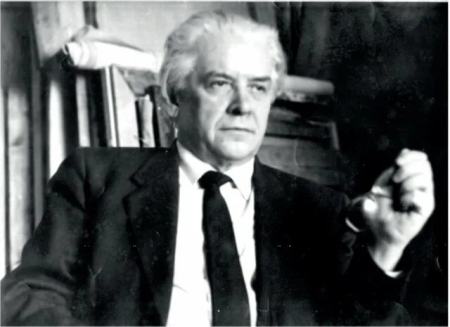

В 90-х годах ХХ века и начале 2000-х годов в составе Петровской Академии наук и искусств с докладами по климатологии на заседаниях Президиума выступал бывший директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в Санкт-Петербурге в 1972 – 1994 гг. (ранее работавший заместителем директора НИИ Арктики и Антарктики), доктор ф.-м. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, Вице-президент и академик ПАНИ, участник Великой Отечественной войны, инженер - полковник в отставке, известный российский и ленинградский ученый Евгений Пантелеймонович Борисенков (1924 – 2005гг.).

Е.П. Борисенков был коллегой, настоящим товарищем и соратником первого Президента ПАНИ, лауреата Государственной премии СССР профессора Л.А. Майбороды, одного из основателей ПАНИ академика Ю.А. Воронова, лауреата Ленинской премии академика В.А. Зверева, заслуженного деятеля науки РФ, д.б.н. академика Т.А. Шибаловой, Героя Социалистического Труда, нар. арт. СССР академика И.О. Горбачева, Вице-адмирала-инженера академика В.А. Коковина, Героя Социалистического Труда, полярного исследователя академика А.Ф. Трешникова, участника первой Советской Антарктической экспедиции и строительства станции Мирный в 1956-м году - председателя Ленсовета в 1983-1990 годах В.Я. Ходырева, лауреата Государственных премий СССР, главного хирурга ВМА им. С.М. Кирова полковника медицинской службы академика Л.В. Лебедева, лауреата Ленинской премии кардиохирурга академика Ф.Г. Углова, Героя Советского Союза, участника штурма Берлина генерал-майора И.Ф. Клочкова, генерального директора ассоциации «Ленплодоовощ» засл. работника сельского хозяйства академика В.Н. Пашинского, заслуженного деятеля науки РФ, профессора И.И. Сигова, танцовщика и хореографа Мариинского театра, з.а. РСФСР академика Б.В. Бланкова, ленинградского поэта, автора слов Гимна Санкт - Петербурга («Гимна Великому Городу») академика О.А. Чупрова, з.а. РСФСР, актрисы Александринского театра академика В.Н. Вельяминовой, петербургского композитора академика В.П. Чистякова, писателя и публициста академика М.Н. Любомудрова, Приснопамятного Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) и многих других выдающихся людей нашего времени и Города - Героя Ленинграда. Героического, трудового и мудрого поколения ! Мы помним их имена !

В 90-е и начале 2000-х годов, в Научных Съездах Петровской Академии (в большом актовом зале ВМА им. С.М. Кирова) участвовали практически все ведущие ученые Ленинграда-Петербурга, заслуженные и почетные профессоры высшей школы, руководители академических институтов и университетов - золотой фонд питерской научно-образовательной интеллигенции во главе с Лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР и России, Нобелевской премии по физике, Вице-президентом РАН – председателем СПб научного центра, академиком Ж.И. Алферовым !

С тех пор прошло более двух десятилетий, но Академия и сегодня под руководством Президента ПАНИ профессора А.В. Воронцова продолжает лучшие традиции первого «звездного» состава, преемственности и бескорыстного служения, творческого созидания, патриотизма и высокой гражданской ответственности ученых, педагогов, инженеров, деятелей искусства и культуры за настоящее и будущее нашего Отечества !

С публикациями на страницах изданий «Коммерсант» (15.12.2024 г.) и «RT на русском» (26.08.2025 г.) о научной деятельности коллектива ученых Главной геофизической обсерватории, ведущий научный сотрудник, кандидат физико- математических наук Андрей Киселев вместе с редакцией ПАНИ рассказывают членам Академии и нашим читателям о проблемах планеты и глобальном изменении климата.

Руководителями Главной геофизической обсерватории во второй половине ХХ века вместе с Е.П. Борисенковым работали: доктор наук, профессор, лауреат Ленинской премии и премии «Голубая планета» Фонда Асахи, ученый–климатолог мирового уровня Михаил Иванович Будыко и доктор наук, профессор Валентин Петрович Мелешко.

Благодаря их трудам и усилиям, Главная обсерватория и ее научный коллектив не сломились в трудные «перестроечные» и «реформистские» годы в жизни Советской страны и России, выстояли и продолжают сегодня верно и честно служить российскому народу

Беспрецедентно быстрое изменение климата на планете Земля и его последствия – подъем уровня мирового океана, деградация многолетней, «вечной» мерзлоты, учащение погодно-климатических аномалий – отражаются практически на всех социальных сторонах жизни, здравоохранения, общественной и трудовой деятельности человека.

Среднегодовая температура в России продолжает расти. Из-за потепления на смену обычным и продолжительным дождям приходят интенсивные ливни и ветра. Зимний период становится более мягким без длительных морозов, снегопадов, Как правило, характеризуется поздним похолоданием в декабре и поздним приходом весны в конце апреля и не всегда устойчивым с перепадами температуры летним периодом.

Климатология - относительно молодая наука (идущая еще от «Метеорологии» Аристотеля), не успевшая в полной мере занять свою нишу в современной системе научных знаний, развивавшаяся на основе физики и математики.

Сегодня на передний план климатологических исследований вышло математическое моделирование. Это стало возможным благодаря впечатляющему прогрессу в области вычислительной техники, а также налаживанию и регулярному совершенствованию спутникового мониторинга. Климатология до середины ХХ века оставалась теоретической и описательной наукой, не способной полноценно выполнять основную задачу – быть прогностической дисциплиной. Не хватало выделения ключевого природного механизма, главенствующего при формировании эволюции земной климатической системы. И по мере накопления эмпирических данных такой механизм - изменение, наличие или нарушение среднегодового баланса между приходящей к Земле коротковолновой (солнечной) и уходящей от нее длинноволновой радиацией – был открыт и обоснован.

В августе 1971 года в Ленинграде состоялось знаковое событие, определяющее главное направление развития климатологии, - Международный симпозиум по физической и динамической климатологии. Многие тогда уверяли, что Земле угрожает похолодание из-за аэрозольного загрязнения атмосферы и только два специалиста Михаил Будько (СССР) и Хельмут Ландсберг (Германия), настаивали на противоположном – грядет антропогенное глобальное потепление и, как позже оказалось, были правы.

Двумя основными факторами влияющими на климат, являются рост производства энергии и, вследствии этого, увеличение концентрации углекислого газа СО2 в атмосфере, считал М.И. Будыко. Первый из них – непременное условие поступательного развития человеческой цивилизации, в второй (из-за поглощения атмосферным углекислым газом длинноволновой радиации) должен усилить парниковый эффект и способствовать повышению температуры на Земле.

Парниковый эффект – это повышение температуры поверхности планеты из-за скопления парниковых газов в нижних слоях атмосферы.

Парниковый эффект – это естественный процесс, но усиление его накопления и действия из-за деятельности человека ведет к глобальному изменению климата, в частности, на это влияет транспорт (работа на бензине и дизельном топливе), промышленность (производство стали и алюминия, цементная промышленность, химические производства и нефтепереработка – как источник выбросов углекислого газа, оксидов азота и фторсодержащих газов), вырубка лесов (экосистема не поглощает углекислый газ, который остается в атмосфере), сельское хозяйство (объемы газа метана в результате пищеварения скота и органического разложения отходов). В результате начинается усиленное таяние ледников с затоплением территории, а также – дисбаланс в экосистемах, т.е. нарушение равновесия в природе. За последние годы число природных катастроф в мире утроилось, в том числе катастрофические наводнения, ливни, ураганы, смерчи, торнадо, тайфуны, а также землетрясения.

Меры, которые применяются по сокращению выброса углекислого газа в атмосферу: это переход на возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности и восстановление лесов.

Две трети территории России находятся в вечной мерзлоте, деградация которой может привести к экономическим потерям из-за повреждения инфраструктуры, заболеваемости, погодным катаклизмам, неурожаям, гибели с-х животных и другим проблемам.

Для сокращения выбросов, рядом стран были подписаны Киотский протокол 11 декабря 1997 г. и Парижское соглашение по климату 12 декабря 2015 г., которые носят рекомендательный констатирующий характер, но их целевые установки в полной мере не выполняются.

Цель - удержать до 2100 года рост средней температуры в пределах двух, лучше 1,5 град. С. Ведь если потеплеет на 4-6 град. С, то во многих регионах катастрофически возрастет количество опасных аномальных погодных явлений. В поддержку документов высказалось 195 стран.

Смерчи – каждый год. С начала основания Петербурга произошло примерно от 308 до 327 наводнений. Ими считаются подъемы уровня воды более чем на 160 см. над ординаром – водомерным мостом установленным у Горного университета на набережной Лейтенанта Шмидта Васильевского острова. Есть прогнозы, что через 100 лет, в случае изменения климата, большая часть Петербурга может уйти под воду.

Основная причина наводнений в Санкт-Петербурге – это длинные нагонные волны, захлестывающие акваторию Финского залива. Эти волны возникают из-за циклонов – вращающихся воздушных вихрей с низким атмосферным давлением в центре, которое к периферии увеличивается. В результате образуется длинная гравитационная волна, длина которой может достигать 1 тыс. км. Среди проходящих над Балтийским морем циклонов самыми опасными считают северо-восточные и юго-западные – со стороны Скандинавского полуострова. Наводнения в Санкт-Петербурге обусловлены особенностями географии: город расположен в конце длинного Финского залива, по которому движутся мощные циклоны, а штормовые ветра сталкиваются с течением р. Невы в Финский залив, вызывая резкий подъем воды.

Наводнение 1824 года считается самым значительным и разрушительным за всю историю Санкт-Петербурга. Оно произошло в ночь с 18 на 19 ноябре (с 6 на 7 ноября по старому стилю). Вода в Неве поднялась на 4,14 – 4,21 метра выше ординара. Под водой оказался практически весь город, незатопленными остались лишь Литейная, Рождественская и Каретная части Петербурга. Были разрушены 462 дома, повреждены 3681, погибли около 3,6 тыс. голов скота, утонули от 200 до 600 человек. Точное число жертв и сумма ущерба не установлены.

По свидетельству эксперта ГГО к.ф-м.н. А.А. Киселева, за прошлый век подъем воды в мировом океане составил 17 см. В первом десятилетии XXI века – 3,1 – 3,2 см. Если предположить, что так будет продолжаться и дальше, то к концу века получим 32 см. С одной существенной поправкой : в реальности процесс усиливается, поэтому объективные прогнозы – 50-60 см. В городе самые высокие точки в жилых кварталах находятся на высоте 15 м. над уровнем Балтийского моря. Наиболее уязвимыми до сих пор остаются Приморский и Василеостровский районы, а также при нагонной волне - Кронштадт, Курортный и Петроградский районы. Вторая группа возможных подтоплений – Кировский, Адмиралтейский и Красносельский районы, которые выдержат подъем воды до 1,8 м. Остальные, в том числе Центральный район – до 2,0 метров.

Комплекс защитных сооружений в Финском заливе защищает город от наводнений надежно. Затворы КЗС рассчитаны на гарантированное предотвращение наводнений с подъемом уровня воды до 4,55 м выше ординара. Дамба способна выдержать максимальный напор воды до 5,45 м. Однако окрестные регионы совершенно открыты, так что не исключен подход воды через близлежащие территории с тыла. В Курортном районе такие случаи затопления прибрежных территорий, как известно из СМИ, уже отмечались. При сверх большом (критическом) 4,55 - 5,45 м. подъеме уровня воды в Финском заливе с нагонной волной, шквалистым ветром и ливнями, они могут быть опасны, предположительно, водным обходом дамбы в районе пос. Горская, ж.д. станции и порта Бронка, а также в районе г. Кронштадта.

Как сообщают архивные записи, в ХVIII - XIX вв. на Балтике имелись подъемы воды 3 - 4 и даже до 7 метров. Специалисты уверены, что если климатические условия не поменяются, то дамба справиться. При изменении климата, меняются и риски возможных наводнений с нетипичными для северных широт сильными ветрами и ливнями. В зоне подтопления могут оказаться почти четыре тысячи объектов культурного наследия и шести миллионное население города. Поэтому власти Петербурга разрабатывают и проводят дополнительные мероприятия на случай такого сценария. Будем надеется, что такой сценарий не произойдет.

Количество осадков на Северо-Западе России значительно увеличилось. Стало больше и бесснежных зим, опасных явлений. Так, смерчи сейчас наблюдаются каждое лето, хотя раньше в наших широтах они были редкостью. Зимой риск представляет увеличение зажорных явлений на Неве. В этом году уровень Ладожского озера крайне высок, а значит вероятность, что русло Невы начнет забиваться льдом и шугой, выросла многократно. Хорошо, что лед появился только в феврале и критических затоплений удалось избежать.

В 1985-м году ученые обнаружили в атмосфере две гигантские озоновые дыры. Известие стало настоящим шоком, ведь это чрезвычайно опасно. Образно говоря - озоновый слой в атмосфере есть щит и защита Земли. Он задерживает ультрафиолетовое излучение, которое может убить все живое. Тогда все страны мира объединились и согласились сделать максимум возможного, чтобы больше не допустить таких «пробоин». В Антарктиде был налажен мощный мониторинг, построены станции, оснащенные новейшим оборудованием, к исследованиям привлекли международные группы специалистов. Также стали изучать, почему это произошло, провели ряд конференций на данную тему и нашли способы, как исправить сложившуюся ситуацию. В этом году площадь озоновой дыры над Антарктидой впервые с 1987 года стала меньше 20 млн. кв. км. Хотя и медленно, но она сокращается. Совместные усилия стран и ученых привели к положительному результату.

По информации ИКИ РАН от 13 сентября 2025 г., планета Земля, находясь в периоде солнечной повышенной активности, начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на звезде. Земля проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток, наблюдается заметный рост плотности плазмы, а также индукции магнитного поля. Это связано с мощными магнитными бурями, как встряска для магнитного поля Земли, которую устраивает Солнце. Магнитные бури могут влиять на спутниковые и другие технологии, отключение трансформаторов, перебои с радиосвязью и навигацией, линии электропередач, для человека – на патологию сердца и сосудов.

В 2024-м году Главной обсерватории страны исполнилось 175 лет со дня ее основания. Редакция ПАНИ передает известному коллективу ученых Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова в Ленинграде - Петербурге, старейшему метеорологическому учреждению России, награжденному орденом Трудового Красного Знамени в 1967 году, пожелания благополучия и успешной работы во благо России и мира.

Дождь на Неве

Не изменяя веселой традиции

Дождиком встретил меня Ленинград,

Мокнут прохожие, мокнет милиция,

Мокнут, которое лето подряд!

Дождь по асфальту рекою струится,

Дождь на Фонтанке и дождь на Неве,

Вижу родные и мокрые лица

Голубоглазые в большинстве !

Голубоглазые в большинстве !

Что нам лишения, что испытания,

Мы закалились под этим дождем,

Мы – ленинградцы с тобой по призванию,

Хоть не всегда в Ленинграде живем !

(Муз. В. Шаповалова, сл. К. Григорьева и Б. Гершта, первый исп. Л. Клемент. 1963 г.)

Публикацию подготовил к печати по материалам прессы и научных изданий:

Г.Ф. Горбунов,

к.э.н., доцент, профессор ПАНИ

Вы можете авторизоваться с помощью социальных сетей: